Alors voilà, ami lecteur, je dois t’avouer un truc : j’adore sortir des trucs du corps humain. Sortir une écharde, vider un furoncle, évacuer un bouchon du conduit auditif constituent même LA RAISON pour laquelle je continue à soigner tous les jours ! Rien que ça !Évacuer.

Déloger.

Nettoyer.

Sortir.

Désobstruer.

Et pour quoi ?

Pour regarder le corps revenir à la normale.

Pour le sentir sous mes mains retrouver son intégrité initiale.

Pour entendre : “Docteur ! C’est fantastique ! Je réentends !”

C’est très exactement ce que nous sommes incapables de faire le reste du temps, nous, les soignants. Une dépression, ça ne se videra jamais comme un abcès. J’aimerais prononcer les mots suivants : “je vais appuyer très fort ici, Madame, le pus va sortir, puis il emportera avec lui votre tristesse, votre désespoir, et votre envie d’en finir”.

Une polyarthrite, une fibromyalgie, un viol, même, ça ne se vidange pas, ça ne se pousse pas hors d’un conduit quelconque du corps, afin de pouvoir le montrer au patient, “Regardez, madame ! On l’a eue, votre boulimie !” Et, sous le regard dégoûté mais soulagé du patient, flanquer tout ça à la poubelle, enfermé dans un mouchoir, enfermé pour toujours.

Mais on ne peut pas mettre la schizophrènie à la poubelle. On ne peut pas rabattre le couvercle sur les troubles du comportement alimentaire.

Non, on ne peut pas.

Oh, comme j’aime les furoncles ! Et comme j’aime le bouchon de cérumen ! Et les échardes ! Et la constipation ! Et tous les corps étrangers ! Oh, comme je les aime ! Je les aime parce qu’ils procurent chez le patient une satisfaction immédiate, visible, palpable. Matérielle.

Je me sens soignant (et non plus un vil imposteur) quand je vide du pus, et quand j’évacue un bouchon de selles, ou vide un globe vésical. Ce dont je vous parle, c’est de cet instant précis, là, oui, quand la personne soupire de soulagement.

Alors, à cet instant précis, il m’est enfin permis d’espérer.

————–

Dates de signatures (MISES À JOUR !) + une bonne nouvelle !

Vendredi 17 :

Le 24 mars à Elancourt, à 17h Co-dédicace avec la génialissime Valérie Tuong Cong à la Librairie Le Pavé dans la mare.

Dimanche 26 : Salon du Livre de Paris à 11 heures 30 jusqu’à 13 heures.

Lundi 27 : je serai ravi, dans le cadre de la super association « Lire pour en sortir », de rencontrer des détenu.e.s au centre pénitentiaire de Châlons. J’écris donc ça là, mais je ne suis pas sûr de vous y voir, sauf si vous êtes incarcéré.e.s d’ici là (François Fillon si tu me lis !).

ÉDIT : signature à la librairie du Mau, à Châlons, à 17h !!!!

Avril.

Samedi 8 et dimanche 9 : Printemps du livre de Montaigu.

D’autres dates arrivent, je vous tiendrai au courant !

PS : c’est une blague pour Fillon, hein. Parce que tout le monde sait qu’il n’ira jamais en prison (ne venez pas m’insulter en commentaires, messages privés ou par mails, s’il-vous-plaît…) Mais je serai vraiment au centre pénitenciaire de Chalons pour soutenir le projet de cette super association.

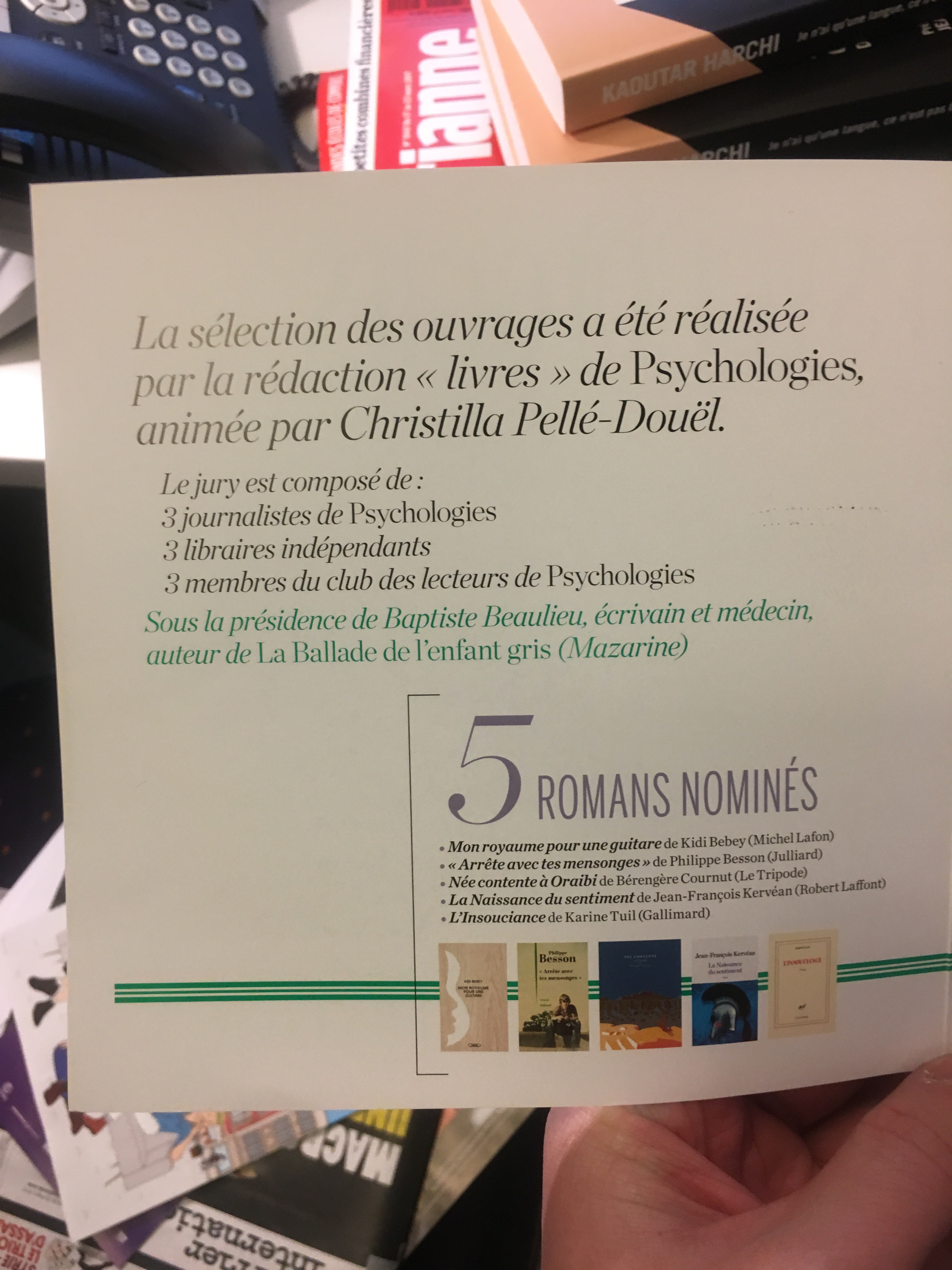

Enfin, je suis très honoré d’être président du Jury du concours littéraire organisé par le prestigieux mensuel “Psychologies”. Voilà. Je voulais vous le dire parce que tout ce qui arrive d’un peu fou dans ma vie depuis quatre ans c’est un peu grâce à vous, et que c’est parfois difficile d’expliquer (même après trois romans, et trois prix littéraires) qu’on peut être blogueur ET romancier, et qu’on a quelque chose à dire de different dans le costume de l’un COMME dans le costume de l’autre.

(((( je vous aime )))).